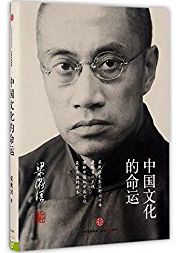

作 者: 梁漱溟

出 版 社: 中信出版社

出版日期: 2016年10月

图书分类:人文社科》文化研究/G12

馆藏地点:二楼阅览室(D库)

作者简介:

梁漱溟(1893—1988),原名焕鼎,字寿铭,又字漱冥,后以漱溟行世。中国现代著名的思想家、哲学家、教育家、社会活动家,现代新儒家的早期代表人物之一,有“中国最后一位儒家”之称。主要著作有《东西文化及其哲学》《乡村建设理论》《中国文化要义》《人心与人生》等。

编辑推荐:

《中国文化的命运》1988年梁漱溟卧病时接受台湾《远见》的尹萍女士采访:尹女士:梁老愿不愿对台湾青年说几句话?梁老:要注意中国传统文化。尹女士:梁老对中国的未来有何期望?梁老:要顺应时代潮流。梁漱溟先生尘封七十年遗稿首次呈现,理解中国的珍贵读本!

梁漱溟先生长子梁培宽先生亲自整理编辑,并作序推荐,三分之二为未曾公开出版的遗稿,精装新版隆重推出。

全书分为“中国文化之精神”、“社会演进上中西殊途”、“发挥中国的长处以吸引外国的长处”3辑共47篇文章,精短凝炼,层层解剖国民性、文化病症、道德与宗教、民族精神、人权自由、社会构造与制度、人生态度等关键问题,一针见血。

一代大儒梁漱溟先生精彩解析中国文化的根本精神及其对中国人的民族性格塑造的影响,并用中西比较的视角观察两种文化的根本不同,几十年前的见解远超今人庸论。

中国文化的命运,也是我们每个人的命运。梁漱溟先生几十年前对中国和中国文化的思考发人深省:未来,中国文化究竟要走向何方?

名人推荐:

我认为就算再过一百年,梁先生仍会在历史上占有重要的地位,不单单因为他独特的思想,而且因为他表里如一的人格。与许多20世纪的儒家信徒相比较,他更接近传统的儒者,确实地在生活中实践他的思想,而非仅仅在学院中高谈。梁先生以自己的生命去实现对儒家和中国文化的理想,就这点而言,他永远都是稀少的。

——艾恺

梁先生的人生有点像个圣人,圣人悲悯持世,进而止不住要救世,总想把自己的思想付诸行动,来改善这个社会。一般的读书人安于书斋,只满足于笔下风云,多徘徊于砚中风韵。从这个意义来讲,梁先生有些类似于甘地这样的圣者,通过自己的不断奔走感化大地,于改造人生与社会中践履一己的感悟。

——许章润

本书目录:

“注意中国传统文化”“顺应时代潮流” (代序)

第一辑中国文化之精神

一《东西文化及其哲学》自序

二以为这问题还远的不对

三中西学术之不同

四中国人则怎样

五中国文化个性殊强

六西人所长吾人所短

七宗教在中国

八中国以道德代宗教

九两种理和两种错误

十中国民族精神所在

十一人权自由之所以不见

十二中国文化五大病

十三中华民族是人类一奇迹

第二辑社会演进上中西殊途

一社会构造是文化的骨干

二近代西洋社会生活

三最近潮流之转换

四对照来看中国社会

五试解释其所以然

六文化之形成和变迁

七中西文化的分水岭

八希腊罗马古代社会

九基督教的精神

十集团生活之血底锻炼

十一欧洲中世社会

十二基尔特制度

十三城市自主

十四何谓集团生活

十五中国之缺乏于此

十六中国民族性的缺点

十七中西社会构造不同

十八伦理本位底社会

十九职业分途底社会

二十伦理本位与职业分途

二十一人生态度之特点

二十二之偏失

二十三人生第二态度

第三辑发挥中国的长处以吸收外国的长处

一中西文化长短之比较

二西洋文化的长处在人对物

三何谓民主

四中国人究竟缺乏什么

五西洋人团体生活之发展及转变

六今天世界文化之三大类型

七中国何故无民主

八世界今后文化之新趋势

九中国民族精神两特点

十以中国精神引进团体组织

十一以团体组织运用科学技术

本书序言:

“注意中国传统文化”

“顺应时代潮流”(代序)

三年前即2010年本书首次问世,可至今没有“前言”或“后记”。现在想来,有些须介绍或交代的话还是不宜略而不谈,何况现在又将再次加印,正可借此机会增补上去。

同时,这本仅10万字的小书,据出版者说,至今已加印12次。这使出版者与笔者均感到有些始料不及。昨天偶然有两位客人来访,谈起来这本小书。他们都对本书热心关注。那影视总编导说,她一下买了60本,分送友好。而另一位从事生态农村建设的工作者,说她曾前后买过100多册,分给追随她工作的大学生义工。听过这些,笔者更觉得有写一些的必要了。

现在即就至今尚未收入《梁漱溟全集》的《社会演进上中西殊途》(第二辑)与《发挥中国的长处以吸收外国的长处》(第三辑)两篇文字,作些介绍与说明。

先说《社会演进上中西殊途》(以下简称《中西殊途》)。此文于1942年5、6两月在《思想与文化》杂志(成都)上连载,是为首次发表。1944年9月,又由中周出版社(重庆)以单行本的形式出版发行。这都是抗日战争中日本投降前两年的事,距今已70年了。

香港脱险后,1942年2月初梁老回到桂林;1944年9月因日军由湖南入侵广西,又离桂林避难昭平;计息影桂林前后约两年半。在这段岁月里,他为奔走国共合作抗敌及民盟工作已暂时退居次要位置,而讲学与撰写已成为其生活的主要内容;撰写又以与《中国文化要义》有关的文字工作为主,付出的时间与精力亦以此居多。依此来看,《中西殊途》即写于初至桂林之时是极为可能的。

从《中西殊途》标题看,其内容主旨已清清楚楚:由于中西两方社会演进路途的殊异,其结果——形成的社会组织结构,也明显不同。

《中国文化要义》(1949年底首次出版)其主旨与《中西殊途》完全相同。它同样是阐明中国千余年历史演进,其结果是以伦理组织社会,或说社会以伦理为组织,且历久少变。西方社会与此对照来看,他们以团体组织社会,或说社会以团体为组织;团体或称集体,有宗教的、政治的(民族的、阶级的等)、经济的,彼此对立、竞争、对抗、斗争不断。

由此可见,《中西殊途》与《中国文化要义》二者阐释的是同一问题,只是前者写成在前(1942年于桂林),后者撰成于后(1949年于重庆北碚);一前一后,只有深浅精粗之别而已。

据以上笔者对《中西殊途》有关情况两三年来的考查结果来看,现在收入本书不过是首次发表约70年后,又重新发表。可是首次发表于战乱年代中,能见到它的恐极为有限。即是梁老本人,是否曾见到发表它的书刊也无从考究了。因1996年于上海图书馆发现此文单行本时,全集已出完,故《中西殊途》至今尚未收入《梁漱溟全集》,所以现在重新发表,对读者来说犹如首次发表了。读者对《中西殊途》一文给予较多的关注,或与此有关。

现在再说本书第三辑,即《发挥中国的长处以吸收外国的长处》,其内容一如标题之浅显易晓,无须赘述。应说明的是,它本是1949年梁老在北碚的一次讲话的记录,曾由北碚管理局以单行本小册子印行。

至于本书第一辑《中国文化之精神》,其中多选录自《中国文化要义》。所以总览全书一二三辑,其中心就在于从多方面(如宗教有无、民族精神、阶级之隐显、国家不像国家、缺乏政治上民主、详于人事而忽于物理——科学,等等)阐明老中国社会之特征——以伦理组织社会。

认识老中国,方能建设新中国;而认识老中国社会特征之必要,不言而喻。

最后,讲一下梁老有一次接受记者访问的事。

1988年5月17日,在协和医院的一间病房里,卧病在床的梁老接受来自台湾的一位记者采访。她是《远见月刊》的尹萍女士。因病人已极度虚弱,谈话极简短,其内容如下:

尹女士:梁老愿不愿对台湾青年说几句话?

梁老:要注意中国传统文化……可读我的《中国文化要义》。

尹女士:梁老对中国的未来有何期望?

梁老:要顺应时代潮流。

访谈至此结束。梁老此生最后一次答记者问(此次答记者问后的第37天——6月23日,梁老即与世长辞),他所说的这两句话:“注意中国传统文化”,“顺应时代潮流”,值得我们深思。

这两句话,似为中国今后的发展指明了一条合情合理的走向。按此走去,中华民族的自救、中国国家的振兴将会因此而较顺利地实现?

姑且将笔者个人一些所知、所见及所感,写出如上,作为本书又一次加印的代序。

梁培宽于北大承泽园

2013年4月1日

时年八十有八

本书文摘:

中国人究竟缺乏什么

中国人缺乏民主精神吗?不见得。中国古训讲“忠恕”“己所不欲,勿施于人”,承认旁人之精神,何等明白?还有中国最讲礼让,其一种尊重旁人之精神,充分可见。既然有此一根本点,则其余四点,相随而来,尤其富有第三点“讲理”之精神,俗语“有理走遍天下,无理寸步难行”,即其明证。

然而“民主”何以现在竟为一新鲜之物呢?我的回答是:中国人虽不缺乏民主精神,但他自古缺乏集团生活。集团生活,家族生活,同为最早人群所固有,但西洋人则偏趋于集团生活之路,中国人则偏趋于家族生活之路。由于缺乏集团生活,故缺乏团体内开会取决多数之习惯——民主之第四点。由于缺乏集团生活,故缺乏团体不干涉个人自由之习惯——民主之第五点。换言之,中国所最缺乏者,是“政治的民主”。今天感觉新鲜者,亦只是“政治的民主”而已。乃至在政治民主上,民有,民治,民享三原则,中国亦只缺乏民治(by the people)制度而已。关于此层,梁任公先生《先秦政治思想史》里面说得很明白,关于中国人缺乏集团生活一层,在我的《中国文化要义》一书里,言之甚详。这里只说几句。

中国人的社会生活显然可见有下列四大短处:

第一是缺乏法治精神:亦即事事不按照法律来办,执法的精神不够,而且很容易徇情。外国人则比较守法,这就为外国人平素过集团生活,凡事在团体内,都一律办理,不能通融。团体人多时,非此不可。但在家庭之中,则一切情形,就要两样。有老,有壮,有少,有男,有女,有亲疏,远近,种种不同,应该要分别办。

第二是缺乏纪律习惯:所谓纪律习惯,是在人多的时候,能够有条理,有次序,并不因人多而紊乱,尽管人多,行动起来,还能敏捷,迅速,这就完全靠的是纪律。例如火车站,汽车站,电影场的卖票,在西洋人,凡是遇到这种事情,都要买票,依次办理,没有争先恐后的情形,中国人则不会有很好的秩序,这就是纪律的习惯没有养成。民国二十一年十二月,南京国民政府,召集第二次内政会议,出席者除各省民政处(厅)长外,还邀请各界专家,在会上讨论到如何开乡镇保民大会等情形。当时,江西省主席兼民政厅长熊式辉就说:“不必要开什么乡镇保民大会,会决开不好的。”晏阳初先生也是被邀请的一个,马上立起来说:“我知道你们那里开会是开不好,因为你们没有办平民教育。”熊式辉又说:“不只我们江西人开会开不好,就如我们中央委员开会,也都开不好。”习惯之养成在平素,非短期教育所能为功,中国人,虽大学毕业者,一样开会开不好,这就是缺乏纪律习惯和组织能力。

第三是缺乏组织能力:晏阳初先生曾对我说过,有一个美国人向他说:“一个中国人是聪明的,两个中国人就蠢笨了。”这是说明中国最缺乏组织与合作。河南胡石青先生,曾遍游全球大陆,到过很多国家,见闻极广。他回国来述说他见闻的结论:“华侨的天份高,日本人及当地土人,逐处都赶不上,中国人行行都出色,虽强盗乞丐,亦为外国人所不及,在墨西哥,就有一华盗,非常出名。惟华侨,勿论作甚么,都是他个人本领的表现,而不是组织的能力,不能群策群力。”所以在华侨自身无组织,政府不知保护的情形下,中国人常常仍受日本人与土人的欺负。何谓组织能力呢?组织能力是比纪律习惯更高的能力。习惯是可以被动的养成,如训练壮丁,可以把他们训练得有纪律,但还不能训练到使其有组织。组织是大家合拢起来,每一个人都不卑不亢,很耐烦的商量办事;商量之后,能够有所决定,而且痛快的执行,这是为中国人所最不易见的。中国人有两偏,一是我作主,一切听我的;一是听人作主,自己甘于被动;最难得是不卑不亢,大家合拢来商量办事。譬如“五四”运动,其时我正在北大教书,当时学生运动,是很有名的,但学生会就组织不好,表面学生会轰轰烈烈,但里面有一个现象,就是其中热心者,可以废寝忘食,这就是大家都让他作主的时候,一旦他的主张遇到阻碍,大家不听他的,马上就消极得一切不管,这就是缺乏组织能力的证明。

从前在邹平,我的一个朋友作实验县长,他跟我说:“中国人,真是没有办法。我有时下乡,看到地方应该要办的事,就集合当地民众,叫他们来商量,但总是商量不拢。末了只得由我从他们的几个意见中,采取一个办法,但办起来,很不痛快,因为那些意见未被采取的人,消极抵制之故。后来旁人告诉我说,当初不应该要他们商量,干脆叫他们办就好了。”这就是中国人缺乏组织能力。这种耐烦商量的能力,互相让步的雅量,是团体中作一份子所必要者。既不是作皇帝,亦不是作顺民。有一个人说一句刻薄话说:“中国人不是作皇帝,就是作顺民。”其实中国人,都是皇帝,也都是顺民。当他在家里关起门来就是皇帝,出了门非常容易驯服妥协,岂不是一个顺民?总之,刚好不能够有组织能力,不能作民主团体生活中的一个人。

第四是缺乏公共观念:如合作社社员,对于合作社,政党党员对于政党,地方人对于本地方,国民对于国家,这些都是公共观念。大体上说,集会结社之事,在中国从前本来很少,所以对于团体观念,中国人比较缺乏。五十年前,梁任公先生提倡维新,著有《新民说》一书,他说:“中国想建设一个新国家,必须先要有新民;新民是不同于旧时的中国人,必须要具备几个条件,最必须的条件,就是公德。”中国人过去太重私德,缺乏公德,父慈子孝,都不外乎是私德,但如何为公共服务,就不讲求。反之西洋却处处是团体。

此四大短处,全从一根本事实演来,此根本事实为何?那即是家族生活偏重(正面)集团生活缺乏(负面),此一事实在中国自古迄今一贯到底,未曾改变。

所以若问:中国人究竟缺乏甚么?我答:“缺乏集团生活。”