——精彩纷呈第二周

根据统一的计划,汉语助教到达所在学校后都要先听一周的课再上课。听课在这里称为“observation(观察)”,而不是我以前一直以为的attend a lesson (进入一堂课)。其实我们把听课称为课堂观察也有些年头了,现在想来可能就是来自英文的启发。从各个学校反映的情况看,课堂观察执行因校而异。有的助教一到校就被安排进行应试教育----陪学生进行口语操练,应对中文水平测试;有位助教干起了老本行-----教几个来自非英国国家孩子学英语语法;有的学校延续几周让助教课堂观察,原因说来让我们都很哑然失笑------倒不是想让助教们更好地熟悉英国课堂,而是因为我们的助教尚未取得英国的无犯罪证明,没有资格上课……等等,情况不一。

第二周,导师根据我的要求和组里的情况,也安排了我进行课堂观察。课程涉及7-11年级的英语,历史,戏剧,数学,摄影,地理,化学,音乐,和烹饪。后来发现其实这些班级还是经过选择的。堡景中学的新生虽然不需入学考试,但入学后还是进行了分层测试,班级之间学生的学习习惯相差很大,同样的教学计划,同一位老师在有的班就能够比较顺利地实施,而在有的班就要不停维持课堂纪律。总得看来,课堂教学容量小,要求低于国内同等年级;纪律高年级好于低年级,理科好于文科;教学方法既有传统的听默写,也有比较欢乐的小游戏穿插其中。下面就简单实录一下几节课的观察结果。

一、化学检测及时化

化学检测怎么测?出份试卷?我走进了10年级的一堂化学课。不同于以前曾经观察过的化学实验课,学生需戴上眼罩,摆弄各种试管。这节课主要由问答和笔记构成。本以为凑凑热闹,不想竟然凭有限的单词和老师的图示,也听了个大半懂。一上来是复习,其实就是默写学过的化学符号和方程式。老师问“What is the symbol for carbon? What is the the word for water?”等等,让全体同学把答案写在本子上,结束后老师又一句一句重复让学生报答案,集体校对,自行修改。接着新授课,主要是讲了麦克风声音传播的方法,并用图示表现。学生将黑板上的内容抄下。临到新课结束时,课堂时间还剩下很多,不免疑惑老师接下来有什么招。只听老师说,“Let’s play a game.:True or false(对还是错) ”这也算游戏?老师说出一些陈述句,学生根据刚学的内容进行判断。不同与我们的做法是,选择“对”的同学要走到教室左边,选择“错”的同学就走到右边。学生们都站了起来,一会儿往左,一会儿往右,教室动了起来。虽然此方法看来有点幼稚,但学生们很开心,不用一直坐着,老师也可以清楚地判断谁懂谁不懂谁犹豫不决,简便易行。第二个游戏是学生互问。由一位同学提问,选择任意同学回答,回答完毕的同学继续提问,以此类推。每个同学必须集中注意力听和问。如果说第一种方法有的同学还可以随大流,那么第二种方法就准确多了。老师通过学生之间的活动就可以轻易地了解当堂的学习情况,这种不求多但求实的方法值得借鉴。

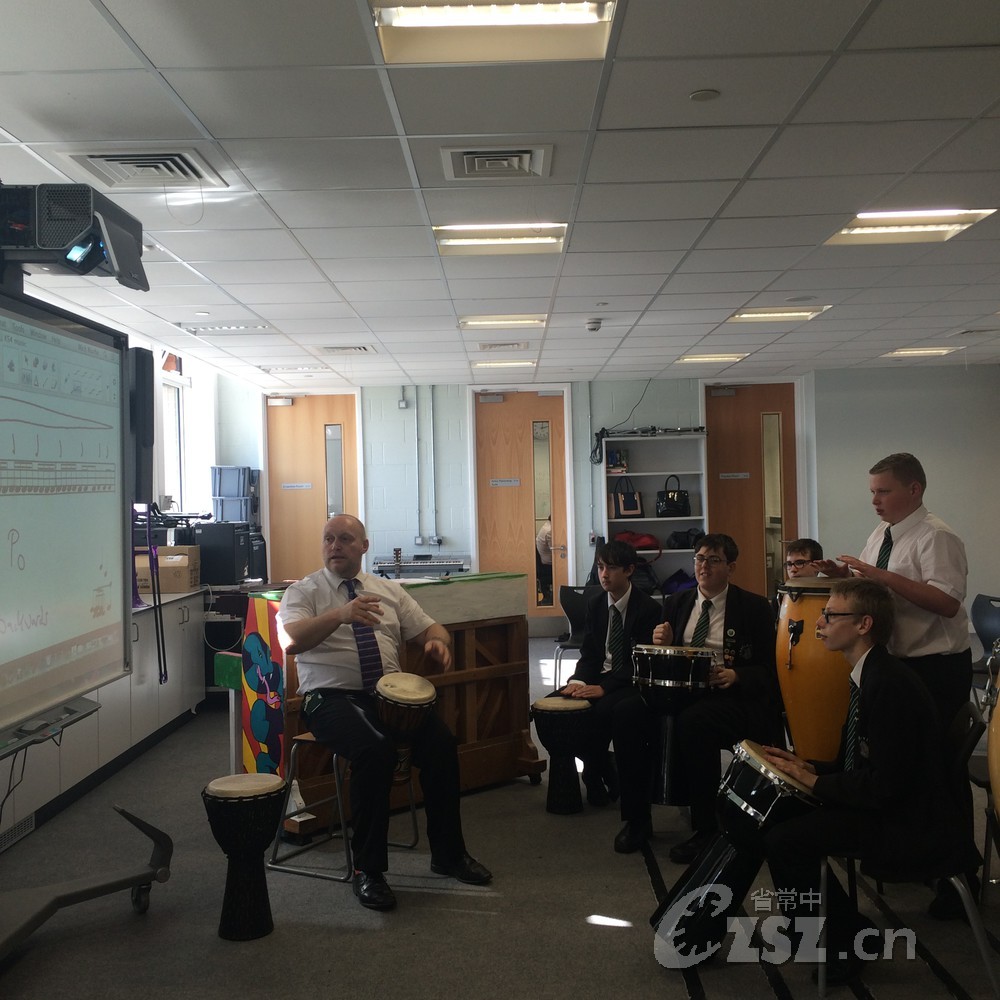

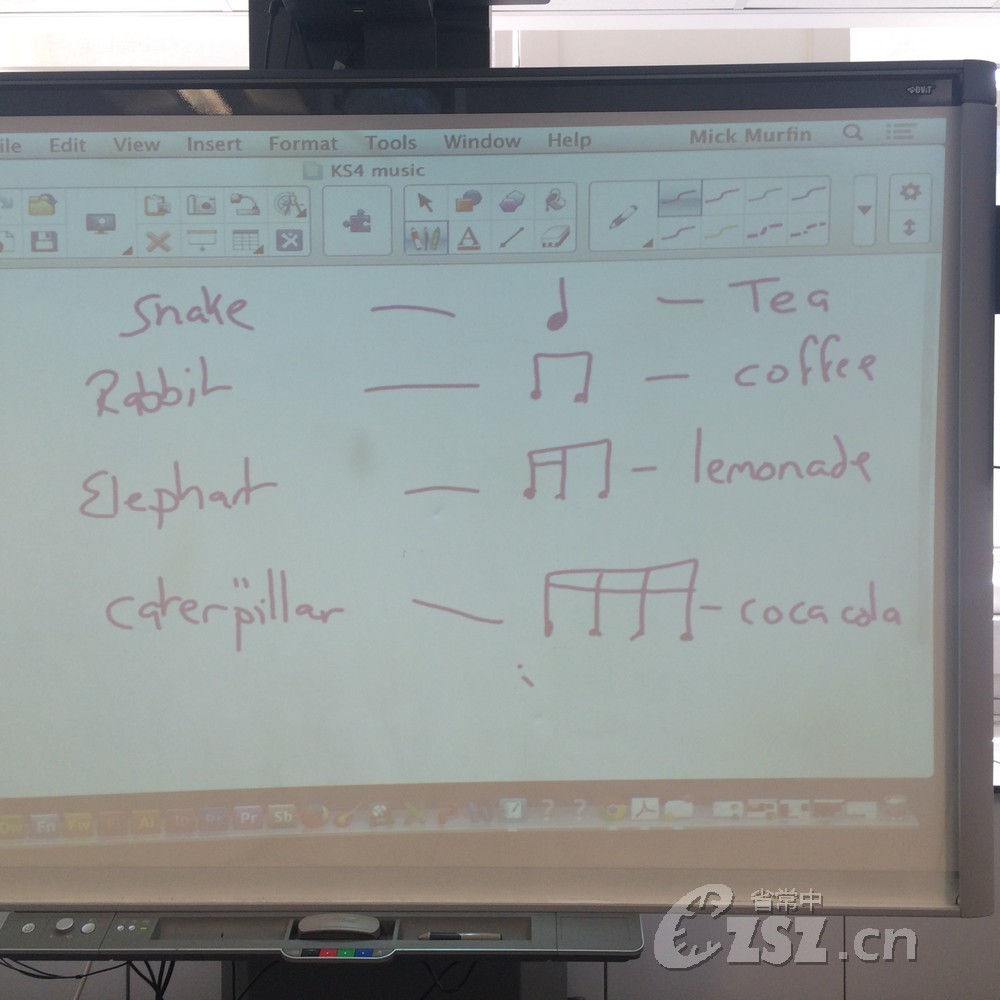

二、音乐教学形象化

想过elephant(大象),snake(蛇),rabbit(兔子)和caterpiller(蛾子)和音乐节拍有什么关系吗?没想出来?那么请按此顺序大声朗读这些英文单词一遍并根据音节数击掌,每个单词的时长一样,很好!再来一次,这次是二头大象,一条蛇,三只兔子,一只蛾子再加一条蛇,感觉到变化了吗?当音乐老师用此方法让学生感受四分音符,八分音符,十六分音符以及和二个十六分音符和一个八分音符结合时,我的兴趣一下子调动起来了,没想到老师这样介绍音符节拍!课后和老师交流,问他是不是自创的,答案是否定的。想必这种方法久而有之了吧!见我感兴趣,老师又增加说到,除了用动物还有用饮料来表示的。会是哪几种饮料呢?介绍了节拍后,老师又拿出非洲鼓,一人一个敲了起来,孩子们就一会儿都是大象,一会儿都是兔子敲了起来,这时老师似乎漫不经心地问道,如果都是一种动物会怎样?如果都是一样大小的又是怎样?老师顺势利导地又介绍了渐强,渐弱,重复等音乐符号。整节课学生都在老师的循循善诱下体验,感受,总结,教师再加以专业术语规范。一个小时的课很快就结束了,我和同学们一样都恋恋不舍地离开,心里默念“一头大象,两只兔子…”拍着手离开了教室。

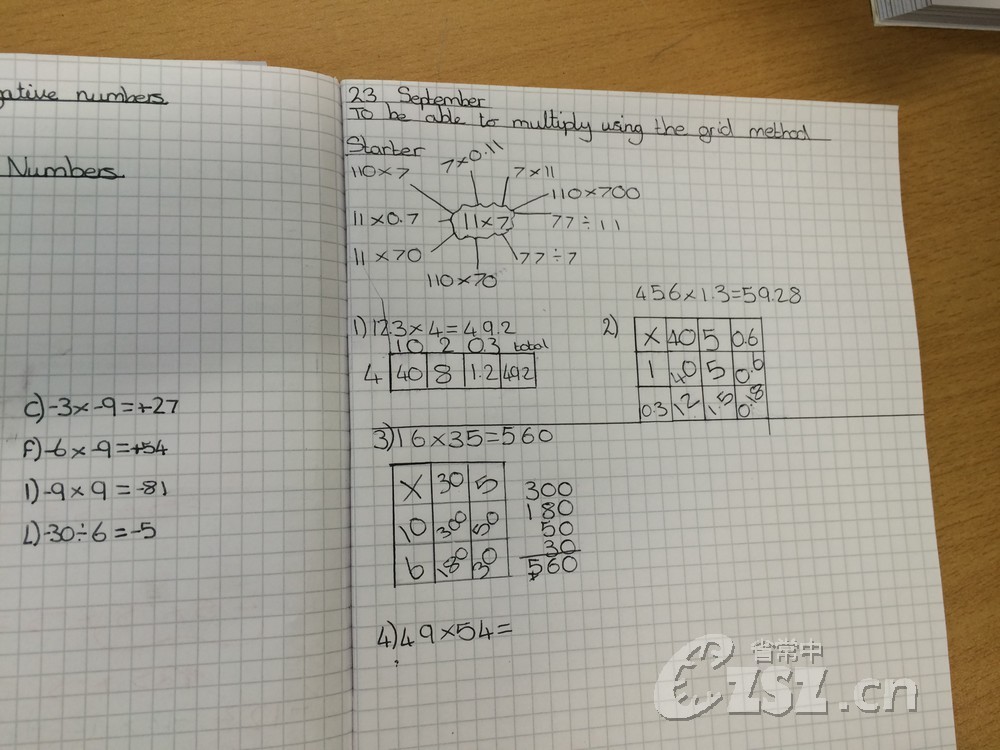

三、数学计算拆零化

都说中国孩子的数学学得深,学得早,那么英国的中学生是怎么学数学的呢?怀着好奇我观摩了7年级的一堂数学课。点过名后,老师在黑板上画了个思维导图,中间是11X7,问道:你能想到什么?想到什么?我想到了11X7=77,还能想到什么呢?真没有这么简单!只见学生争先恐后地举起手要到黑板上板书,有的写11X70=770, 有的写77/11=7,还有的写了11X0.7=0.77…。一会儿,思维导图就写不下了,看得出老师很满意,连声说“Outstanding, Very hard working”,慈祥的老师不失时机地做了一番思想教育,说:“Hard working students can get to the top. Hard working students can get to anywhere they want in the world.”接下来,老师出了几道题,让同学演算,其中一题是45.6X1.3=? 我和同学们一样很认真地在本子上演算起来。老师又请一位同学上黑板演示。这位同学并没有像我想象的那样列出竖式,而是画了一个表格,把45.6 拆成40、5和0.6,把1.3拆成1和0.3,依次相乘以后再相加,最后得出总数。哦,太意外了!数学还可以这么教和学!我坐在教室里,真想马上打电话问问现在的中国小学生是怎么学乘法的!后来我又观摩了一节数学除法课,也用到了类似的方法。老师介绍说,这种拆分的方法虽然不是一步到位,但是对学习有困难的学生来说可以做到化难为易,化繁为简。突然想到BBC的那档轰动一时的节目,其中一个情节就是学生听不懂中国数学老师的讲解转而投奔原来的老师,结果经本土老师一讲解,学生很快就听明白了。我们是不是也应该想想办法让更多的学生不再对数学望而生畏呢?

除了以上印象特别深刻的课以外,其他老师的课也是各有特色,忘不了地理老师的问题“Guess,how old is the earth?”也清晰地记得戏剧老师严厉的声音“Hands pocket!(把手拿出来!)”以及烹饪课上几个调皮鬼笨拙地和面揉面,还有历史课堂同学们认真地讨论二战后德国的经济问题…课堂观察让我初步了解的友好学校的课堂教学情况,让我有机会接触各学科老师,当然同时也让他们认识了又一位来自中国友好学校的汉语助教。

账号登录

账号登录