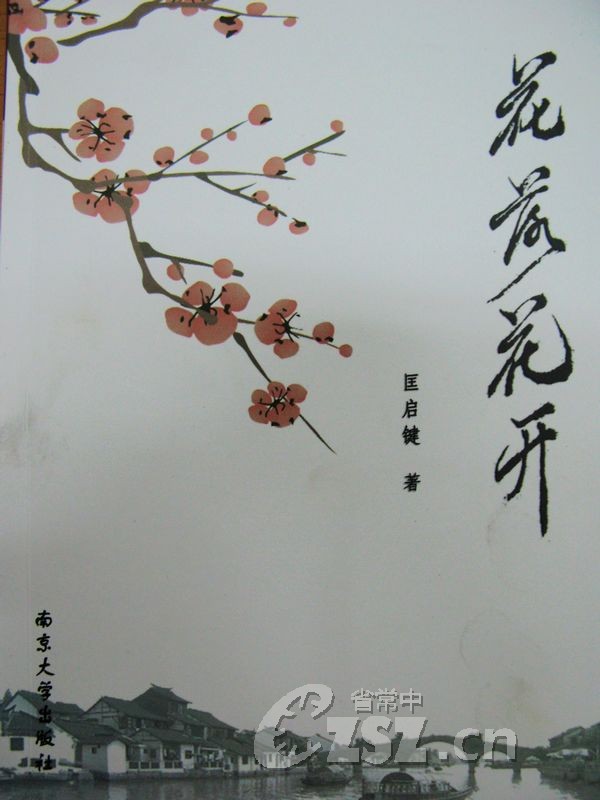

省常中1966届校友、新华日报资深记者匡启键创作的长篇小说《花落花开》,近日由南京大学出版社出版,于5月中旬在各新华书店发行。日前已捐赠母校若干册,分别由图书馆和校史馆收藏。

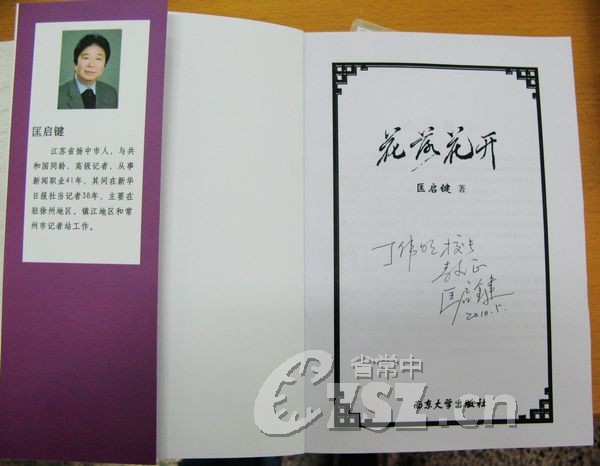

作者介绍:

匡启键,江苏扬中市人,与共和国同龄,1963年,他从扬中县丰裕中学考入江苏省常州高级中学,1966年高中毕业时突遇 “文化大革命”爆发,他在学校参加了“文革”。1968年被新生的常州市革命委员会直接从学校抽调到常州报社,当上新闻记者,1971年被选调到新华日报,之后即被派往驻徐州地区、镇江地区记者站工作,1983年调到常州市记者站工作。从业新闻41年中,他在新华日报社工作了38年,获高级记者职称。41年中,他共发表新闻作品500余万字,数十篇获省级以上新闻奖项,并收入《当代中国记者丛书》、《江苏新闻50年精品选》、《江海潮》、《中南海的春天》、《当代共产党员风采》等书籍中。

长篇小说《花落花开》是匡启键创作的首部长篇小说。

作品背景:

匡启键在谈到这部长篇创作时说,1966年6月1日,毛泽东打电话给中央文革指示,把北京大学的一张矛头直指北京市委的大字报——他称之为“全国第一张马列主义的大字报”——立即向全国、全世界广播,“文化大革命”熊熊烈火一下子点燃了。“那个时候,我是江苏省常州高级中学高三毕业班的学生,正在紧张复习迎接高考,突如其来的狂风暴雨把我们这些政治上还很幼稚的年轻人卷了进去。在那个动荡狂热的非常岁月里,我亲眼目睹了一个个残酷斗争无情打击的怵目惊心的场面,亲身经历了一个个生死别离的悲惨故事。我曾想,有一天,我要当一个作家,把这些事写下来,让后人知道。”但是由于作为一名记者,忙得根本无暇顾及文艺创作,只有在正式退休之后,才静下心来,圆年轻时候创作的梦。

匡启键是省常中培育出来的优秀毕业生,他的妻子和儿子都是省常中的校友,匡启键和妻子都是一个老三届成员。加之四十余年新闻记者生活的积淀,匡启键对老三届的生活非常熟悉,这部作品有血有肉,充满激情,把我们带回到那血与火的“文革”劫难岁月,带向改革开放的激情年代,是献给老三届的一首苍凉的歌。

作品简介:

《花落花开》约60万字,共上、下两部,上部《蹉跎岁月》,下部《激情年代》。小说在广阔的时空背景下,描写了一群与共和国命运紧密相连的“老三届”的风雨人生,着力刻画了从“文革”岁月中走来,在改革开放激情年代中历练的人民记者江大鹏的形象。这是一部描写“文革”和“改革开放”的长卷,是一部人生的英勇奋斗史。

这部小说中描写的“省立华菁中学”实际上就是“省常中”的缩影。其中所说的 “文革”中学校发生的事件,如红卫兵“造反”、老校长挨批斗、多名优秀教师被逼自杀身亡、知青上山下乡等等,一个个都可以找出它们的影子。

当年,省立华菁中学高三毕业班学生江大鹏等人,正满怀报效祖国的豪情壮志勤奋读书、复习迎考之际,“文革”的狂风暴雨袭来,把他们卷入其中,一些青年人像朵朵艳丽的花儿被无情地摧落了。然而,风风雨雨终究毁灭不了他们中绝大多数人顽强的意志火热的心。他们与命运顽强抗争,不断成长和成熟起来,成为搏击风浪的斗士和勇士。沐浴着改革开放的春风,他们的生命之花又灿烂地开放了。一个个坚定崛起,百折不挠,奋力搏击,成为各条战线的中坚力量。但也有少数人,经不起改革开放新形势的考验,腐败堕落了,最后被呼啸大潮席卷而去。

小说描写了江大鹏、林燕子、杜鹃、何清水和陈文婷等几个“老三届”的友情、爱情、婚姻及家庭中悲欢离合的生动故事,饱经忧患的坎坷经历和生生不息的奋斗历程,正面展示了“文革”中的曲折斗争,多侧面地反映了改革开放引起的社会、思想、心理等方面的深刻变化,热情歌颂了不惧艰险、不畏强暴、坚忍不拔、奋斗不止的革命精神,歌颂了患难与共、忠贞不渝的真挚爱情和志同道合、纯洁无邪的友谊,弘扬正义,鞭挞邪恶,鼓舞人心,促人奋进。故事情节跌宕起伏,人物性格鲜明突出,人生坎坷催人泪下,全书呈现出既激扬奔放、粗犷质朴,又沉郁悲怆、细腻委婉的艺术风格。

附:

《花落花开》后记

写完第一稿,推开窗户,东方已泛鱼肚白,鸟儿在绿枝上欢乐地啁啾,我饱吸一下黎明清新的空气,心中真有说不出的轻快和酣畅!

这一天,是2009年5月16日!

我想起,四十三年前的这一天,中共中央发出了在毛泽东主席亲自主持下制定的指导“无产阶级文化大革命”的“纲领性文件”《五·一六通知》,吹响了“文化大革命”的进军号。同年6月1日,毛泽东打电话给中央文革指示,把北京大学的一张矛头直指北京市委的大字报——他称之为“全国第一张马列主义的大字报”——立即向全国、全世界广播,“文化大革命”熊熊烈火一下子点燃了。

那个时候,我是江苏省常州高级中学高三毕业班的学生,正在紧张复习迎接高考,突如其来的狂风暴雨把我们这些政治上还很幼稚的年轻人卷了进去。在那个动荡狂热的非常岁月里,我亲眼目睹了一个个残酷斗争无情打击的怵目惊心的场面,亲身经历了一个个生死别离的悲惨故事。我曾想,有一天,我要当一个作家,把这些事写下来,让后人知道。

然而,几十年过去了,我一直没能写出。最主要的原因是,我没有充裕的时间和精力。

1968年,一个偶然的机会,我当上了记者,而且一当就是四十一年!当一名新闻记者,实在太忙太累了!“念念有如临战日,心心常作过桥时”,我的心境始终得不到安宁,哪有时间和精力去搞大部头的文艺创作呢?这四十一年里,我已经完全打消了当作家的念头,但写点小说之类的心,一直未泯。

直到我从新闻岗位完全退下来之后,我才开始静下心来,圆我旧日破碎的梦。

从搞新闻报道到搞文艺创作,要经过一番脱胎换骨的“转型”。长期以来写新闻,把我的文笔都写僵硬了。好在我的文学基础还可以,加之新闻记者生活的积淀比较深厚,且这部小说,我胸中酝酿、反复构思了好多年,作品中描写的事大部分又是我亲身经历过的,所以写起来,顺畅而自然。每天,我坐在电脑旁,一坐就是八九个甚至十几个小时,有时干脆通宵达旦,手不停挥。原本以为,退休之后,“日日都是星期天”了,谁知,这样一来,倒“天天成了加班日”了,但我无怨无悔,强烈的创作欲望驱使我马不停蹄向前赶。渐渐地,我已经与小说中的人物融合到一起了。一个个生动鲜活的形象,在我的眼前跳跃。我跟着他们叹息,跟着他们悲伤,跟着他们流泪,跟着他们欢笑。他们给了我太多的喜怒哀乐,给我的退休生活带来了无限的充实和慰藉!

这部长篇,写的是一群差不多与新中国同龄、与共和国同呼吸共命运的“老三届”,在“文革”劫难和改革开放的大潮中起落浮沉的风雨人生。

上部《劫难岁月》,主要是写十年“文革”动乱时期。这是一个花落时节,是一个“高天滚滚寒流急”“万花纷谢一时稀”的时代。写这个十分敏感的题材,毕竟是比较少、比较难的了。

原因之一是,全过程亲身经历过那场运动而且至今还活着的人,如今大多年事已高,至少也像我这样,已届六十花甲,到了退休之年了吧。有的人,心灵创伤难以抚平,现在再也不想去重温这个恶梦,再揭这个痛苦的伤疤了。邵燕祥先生在一篇序言中引用了这样两件事,是耐人寻味的。一是孙犁先生给《大墙下的红玉兰》作者、小说家从维熙的信中说:“我不是对你进行说教,也不反对任何真实地反映我们时代悲剧的作品。这只是因为老年人容易感伤,在现实生活中见到的,或亲身体验的不幸,已经很不少,不愿再在文学艺术上重读它。”再一件是启功先生对一位忘年交朋友说:“过去那些事儿太痛苦,我是不愿意再想再提,这也是为什么我不让人给我写传记的原因。……因为他一写,就跟你要资料,我就得回忆,一回忆,就是痛苦,我何苦一遍遍折腾自己?”(见邵作《民间的、个体的记忆——读倪艮山〈沉思集〉书摘》)这两位老前辈的伤心感悟之言,我想今人是完全可以理解的吧!

再一个原因是,写这个敏感的题材,在一些人看来,似乎是个暴露“阴暗面”的东西,这就使得不少作者仍然心有余悸,担心投鼠忌器,触犯了某种清规戒律,有损于某种“光辉形象”。

但是,我以为,这一段历史无论如何是抹杀不了的,在人类的历史长河中,它毕竟“轰轰烈烈”发生过,也可谓是“史无前例”,我们必须坚持历史唯物主义,真实地把它记录下来。多少年来,我们对“文革”的揭露、批判和研究委实太少了。有人戏称:“文革”在中国,可是“文革学”在国外。随着时间的推移,如今的年轻人对当年 “文革” 的了解可以说是越来越少了。难怪近些年来,对“文革”的美化和歌颂开始暗流涌动,有人甚至在网上发表怪论,说“文革”时有大民主,“文革”时没有腐败,等等。这些人的无知已经到了令人瞠目的地步!所以,像我们这些亲历了那场劫难如今还有清晰记忆和一定写作能力、精力的人,更有责任把它客观地反映出来。以便让后人牢牢记住:这场惊心动魄长达十年的“运动”,不是任何意义上的革命或社会进步,而是被林彪、江青两个反革命集团利用,给党、国家和人民带来深重灾难的内乱。前事不忘,后事之师。我们向后看,是为了向前迈。基于这样的思考,我还是鼓足勇气写下了小说的上部。

下部《激情年代》,写的是改革开放的年代。这是一个花开时节,是一个春回大地,万象更新,繁花似锦,充满生机和活力的年代,是一个冲破束缚,解放思想和生产力,社会大发展的年代,是一个热情奔放催人奋进的年代,它涌现了一批批弄潮儿、开拓者。但是,无庸讳言,这个年代里,也有不少不尽人意的地方。比如,物欲横流,权力肆行,腐败滋生;一些权贵们飞黄腾达、腰缠万贯,而一些平民百姓,却失业下岗、生活无着,贫富两极差距拉大;一些领域,沉渣泛起,丑陋再现,道德沦丧,等等。在这个年代里,有的人勇于开拓进取,奋力搏击人生,坚定不移雄起,阔步高歌前进,生命之花越放越灿烂;有的人却怨天尤人,消极沉沦,迷惘失落,腐败堕落,最后花谢花飞,被洪波涌起的大潮席卷而去。

上部的时空跨度主要是十年,而下部,跨度是三十多年。在这样的背景下,准确地把握时代特征,准确地把握人物的性格发展,难度较大,我经过艰苦努力,才终于写成了这个样子。

整个作品,着力描写的是江大鹏和林燕子等一批从“文革”中走来的年轻人的奋斗史,歌颂他们百折不挠顽强拼搏生生不息的奋斗精神,歌颂真挚的爱情、深厚的亲情和纯洁的友情,弘扬正义,鞭挞邪恶。写作中,我注意围绕江大鹏、林燕子这条主线,杜鹃和贺志峰、何清水和陈文婷这两条副线展开,通过他们和他们的家庭在爱情、亲情和友情中悲欢离合的故事,反映他们坎坷的人生经历和心路历程,反映“文革”和改革开放两个不同的时代。

作品中一个主要人物江大鹏,是新中国的同龄人,他见证着共和国成长发展的脉动。小说中虽然也写到了他的童年和少年时代,但主要写的是“文革”和改革开放岁月,时间的跨度有四十余年。

江大鹏作为一个“老三届”的代表,一个经过“文革”狂潮的冲击,又经过改革开放大潮锤炼的人民记者,这四十余年中,他历经沧桑,饱经忧患,在“花落花开”岁月的砥砺中,在一场场残酷的斗争和严峻的考验中,他一步步成长和成熟起来。“文革”期间,他在屈辱、痛苦、迷惘、彷徨中愤然清醒,最后义无反顾地加入了抵制和反抗这场“革命”的行列;在改革开放年代,他胸怀道义,为民奋笔,与危害人民大众利益的丑恶行为,与不正之风,与腐败和邪恶势力进行坚决的斗争。——他是一名勇者;在风雨人生的长途跋涉中,他微笑面对生活挑战,坦然接受命运安排,不屈不挠,一往无前。——他是一名强者。这就是江大鹏的主要性格特征。

当然,这只是作者力图要表现的。写得是否到位,尚有待广大的读者的评论和指教。

这部作品,里面涉及到若干历史事实,为了保证史实的准确性,我除了翻阅自己的几箱日记、笔记和采访记录外,更多的是到档案馆、图书馆和党史地方志办公室,作了大量的史料搜集工作,整理的材料有十几万字。尽管如此,也难免有所闪失,恳请读者指正。

文学是一个硕大无朋的展馆,在这里,人们总可以找到各种各样与现实生活酷似的人人事事。我的这部作品中的主要人物,一个个都有他们的原型;主要事件,一个个也有它们的影子。从这个意义上说,作品具有一定的纪实性。可是,读者应该明白,这毕竟是文学作品的小说,而不是新闻作品的通讯,更不是完完全全依照真人真事纤毫毕肖的实录。作品中的许多人和事,不能同现实中的人和事,简单地划上等号,因为这些人和事,虽然不是凭空杜撰,但又都是经过作者加工而成的艺术典型。如果一些人硬要去探赜索隐,对号入座,那作者只能对他们说:对不起,此中雷同,纯属巧合。

“看似寻常最奇崛,成如容易却艰辛”,“千淘万漉虽辛苦,吹尽狂沙始到金”。我为终于写成这部作品感到无比愉悦。我热诚希望广大的读者喜欢它。由于本人水平有限,书中一定存在不少缺陷,这里,我衷心希望广大读者不吝赐教,多提宝贵意见,我愿意作进一步的修改。谢谢大家!

当今正处在一个泛文化的时代,文学正处在大变革时期,小说创作的分化已是不争的事实。以商业化和自娱性、消遣性为主要动因创作的小说(实际上绝大部分属于通俗小说),一路攻城略地,而网络传播方式又在赢得越来越多的粉丝。这一类通俗小说,也确实涌现了不少贴近人民贴近生活有着深刻思想内涵的生动活泼的佳作,但也确有不少缺乏生活、缺乏思想、哗众取宠的浅薄、浮躁、胡编乱造的东西。但不管如何,它们确实占据了市场的较大份额。在这种状态下,传统意义上的文学,也就是我们常说的纯文学,或者叫严肃文学、高雅文学,特别是传统小说,面临的严峻挑战是不言而喻的,它们似乎在日趋式微。但我仍然固守着这一块领地,而且满怀信心地认为,传统小说因其独具的文学语言魅力和高雅情韵,是任何媒介不可能取而代之的,在当今文学的百花园中,乃至更远的将来,它们都永远是不可或缺和不会消亡的。吸收了当代小说创作的先进元素之后,它们更是大有可为的!

最后,我还要说明的是,对于我的这部作品,不少人给予了我极大的支持和帮助。尤其我的长兄匡启镛,为之倾注了很大的心血。他在大学里从事现当代文学教研近四十年,我的这部作品写成之后,他不顾已七十多岁的高龄,帮我作了认真的披阅,逐章逐段给我提出了许多中肯的宝贵的修改意见。有的部分他甚至看了四五遍。他寄给我的评点意见和勘误表,一共有一百多页约三万余字。他还为本书题写了书名。我的这部作品,让他牺牲了很多宝贵的时间和精力。还有,我的老同学、扬中市委宣传部原常务副部长张大恒,以及《新华日报》、《常州日报》的一些同仁和好友等,都给予了我很多的支持和帮助。在此一并顺致诚挚的感谢。

匡启键

2009年10月18日