——记2017退休教师采访

高中三年,在人的一生中不过一隅,在省中110年的漫长历史中更是如浩瀚星河中的一颗砂砾,须臾闪现又须臾离去罢了。但一代又一代学生毕业了,一批又一批老师上岗又退休了,他们离开了,又从未离开。

为了用更生动的形式记录省中历史,保存省中这几十年间的发展细节,传承省中精神文化,十几位省中同学于今年暑假,对部分省中退休教师进行了采访,聆听他们述说的教学趣事、学科发展、校内活动等。相机镜头下的他们,年长却不衰老,个个热情和善,依然可见当年风采。

在联系退休教师确认采访时间前,我很是紧张了一番,担心老师们拒绝我们的采访邀请,但两三个电话之后,我逐渐放下了这份担忧。老师们都十分热情,对我们的采访表示支持,努力配合我们的采访时间,并仔细询问了采访时需要准备的资料。老教师们的这份和善和细致,令我对接下来的采访更多了些期待。

采访内容请期待我们的最终视频,在此并不赘述,只强调几点采访过程中令我十分感动的故事。

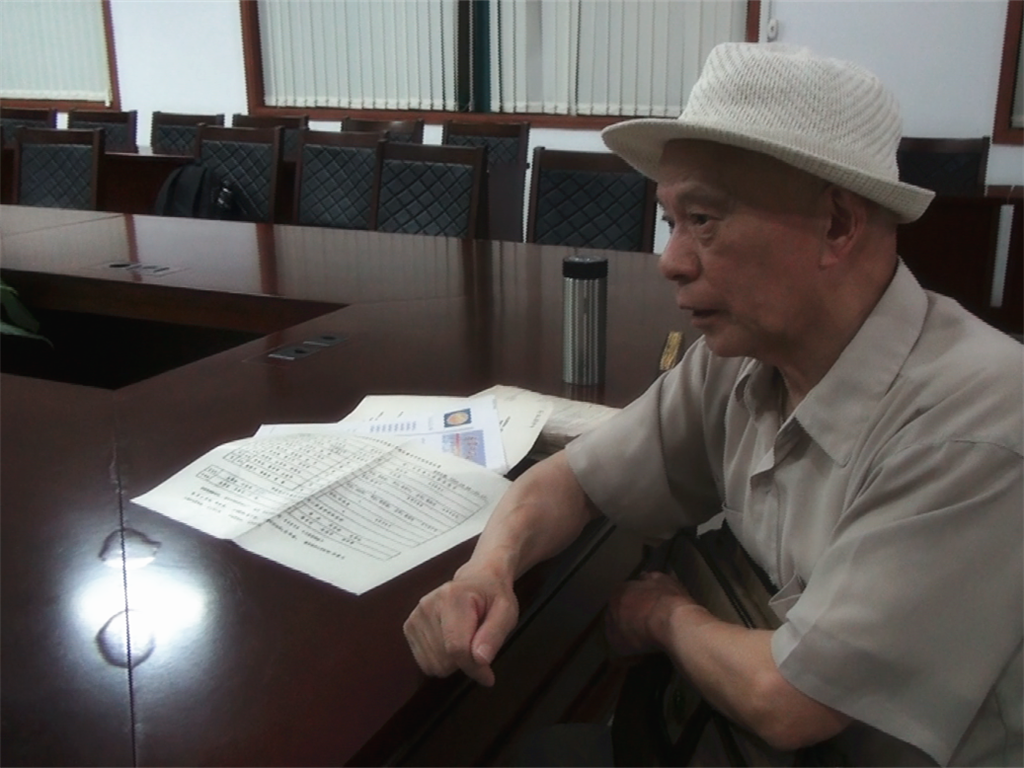

一是老教师们的时间观念,这也是我采访的最初印象。当采访地点是学校时,我们通常把地点定在校门口,由同学把老师请到进行采访的会议室来。然而,绝大多数老师都会提前十分钟甚至二十分钟来到学校,绝没有掐点甚至迟到的情况。有的老师在得知我们的采访时间为半小时左右时,甚至详细规划了内容,讲完抬头一看,竟正好半小时。虽然我们并没有规定时间限制,但刘全珍老师、蒋锡磐老师仍为自己耽误了时间向我们致歉,查明老师更是在采访过程中不断强调时间,唯恐超了时。

二是老教师们的备课笔记。我们第二个采访的便是物理老师张有光老师,他向我们展示了当年的备课笔记,数量自是厚厚几本,但更令我们惊讶的是那纯手写的匠心,那工整清晰的字迹,那一目了然的配图……当我们以为这是个例的时候,张老师向我们指出:那个年代,大家都是这么做的。的确,在接下来的采访过程中,我们也看到了其他老师的备课笔记,竟真是如出一辙。吴泓涛老师的备课笔记不过一本连封面都没有的普通线装本,但这么多年过去了,纸页依然平整,字迹仍然清晰。他所展示的记分册更是手写表格,视觉效果和打印机不分伯仲,却比印刷体更多了些人情味。

三是老教师们的热情好客。爱好拍照的刘全珍老师在拍完合照后拉着参与采访的同学们和她一起拍了好多照片,因为一点瑕疵会可爱地要求“再来一张!”;采访完查明老师后时间已经到了饭点,查明老师和他的妻子便热情地邀请我们留在他们家里一起吃午饭;姜桂棣老师和我们分享了她当年的毕业纪念册,不同于现在花哨的同学录,那淳朴的本子上用黑笔书写的是同窗们的一腔热血;刘全珍老师和我们分享了数十年后和当年的同学外出时拍摄的照片集,照片上的她穿着亮丽的衣服,活力十足;朱勒达老师作为省中100年校庆的联络人,将百年校庆时的纪念徽章赠送给了我们;在开明和王渺一老师的家中,因发现了书柜中厚厚一摞邮票集,老师们向同学分享了集邮时的趣事,让我们领略了他们在教学之外的多彩生活……

我们采访了十一位老师,他们年华老去,风骨犹存。

采访的起点,是张浩典老师对省中校园的行走式讲座;采访的途中,是把平面的省中历史变成了有声有色的一部电影;采访的最后,是对省中110年的感恩。对一个学生而言,高中三年不过片刻光景,学校的历史或许并无了解的必要,只要学习就好了。但历史的传承,绝不仅是“了解”这么简单的事,当我或坐在学校的509会议室,或坐在老师们的家里听那些过去的故事和情感时,我意识到省中一脉相承的初心,那是学生们钻研而又活跃的精神,那是老师们个性而又精益求精的身影。

在这个开快车的时代,唯有初心是不随波逐流的根基。

希望这一系列记录,能让大家意识到自己所站立的这片土地上流淌过的110年的历史。希望那些前辈的血汗,最终抽条成你我挺拔的脊背。

账号登录

账号登录