不管你是否自觉,我们总是借助过往的经验来理解当下并预测未来。然而,这些过往的经验(历史)并不会原封不动地保存下来,它总是转瞬即逝,只留下或明或暗、或正或斜的影子(史料),任凭来者对影追思。尽管只能面对历史的影子,我们却有信心一点点逼近历史的真实。这种信心来自于虔诚的态度和正确的方法。这种态度便是“同情的理解”和“怀疑一切”,既敬畏历史又不陷于迷信,凡事都设身处地换位思考,却不忘记追问:“事实是这样吗?拿证据来!”而历史研究的方法林林总总,都不外乎胡适先生“大胆假设,小心求证”的原则,务必做到“史由证来,论从史出”。

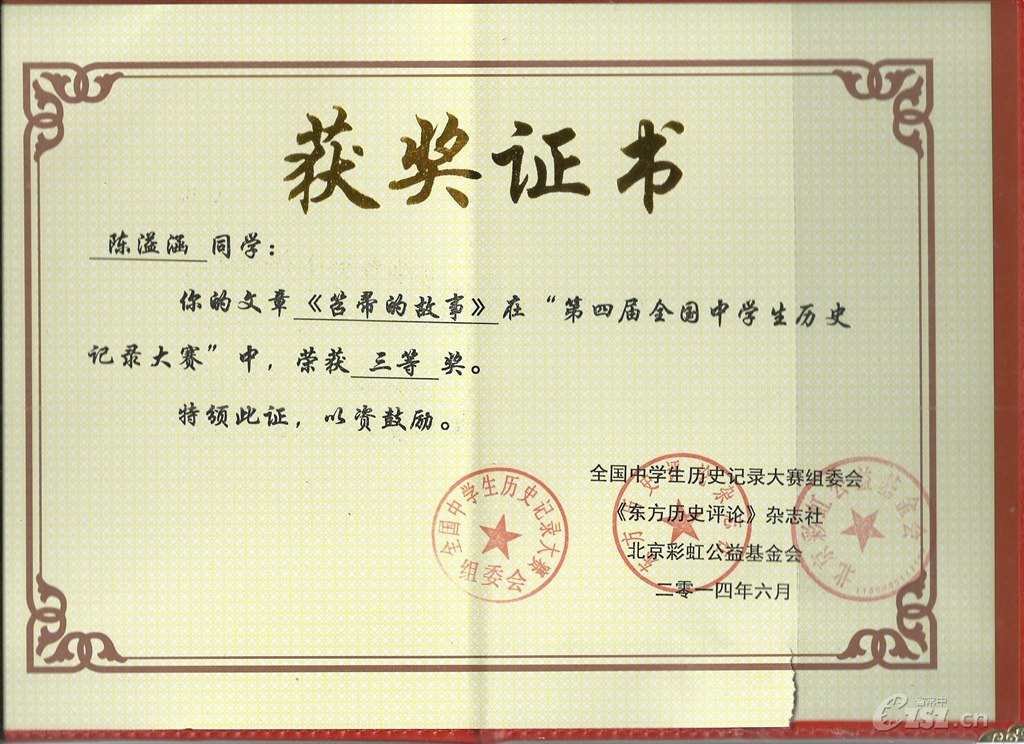

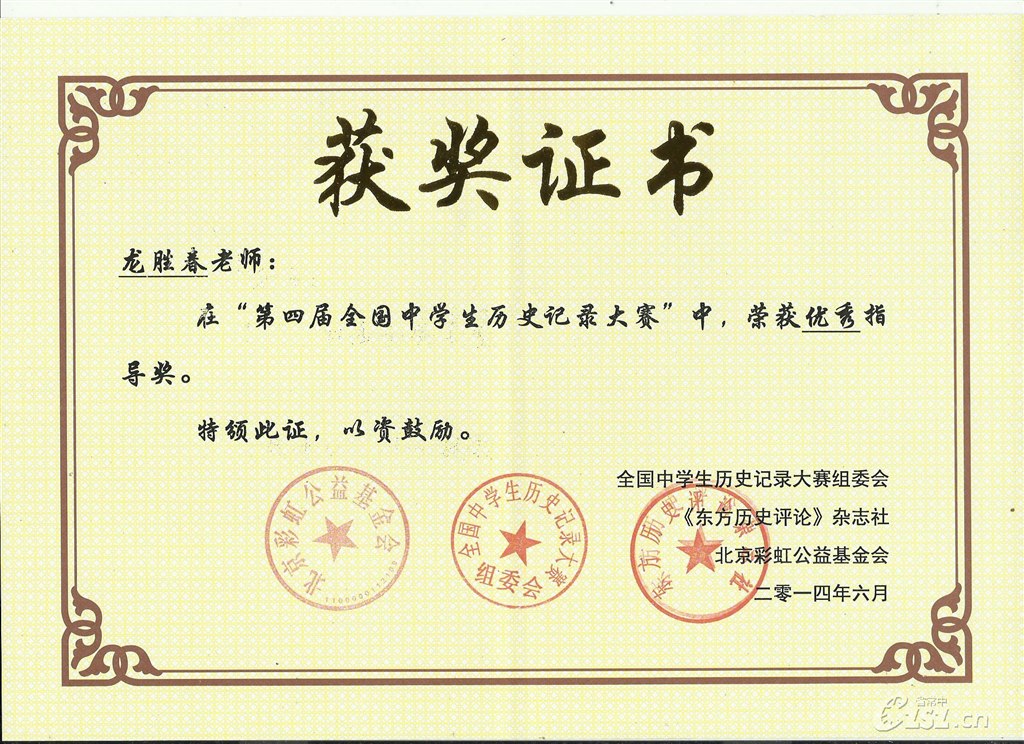

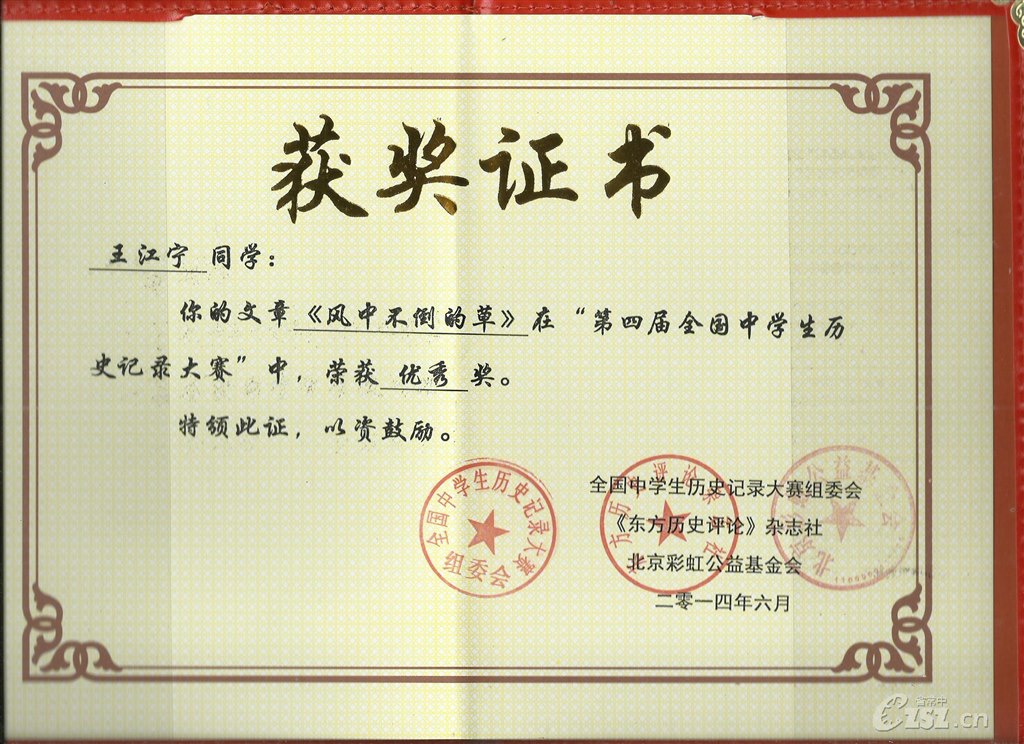

再好的方法,不为人用,都是没有意义的。在历时几千年的王朝时代,书写历史只能是史官们的权利,其内容也不外乎“王侯将相的家史”(鲁迅)。然而,今日之中国,曾经被排挤在大历史之外的普通大众觉醒了,公民写史的潮流已经悄然形成。尽管起步之初泥沙俱下,但这股浪潮毕竟挣脱了权力对历史的锁禁,为整个民族的新生开启了大门。“人人都是他自己的历史学家”(卡尔•贝克)。当我们意识到历史并非遥不可及的燕窝鱼翅,而是我们每时每刻都要呼吸的空气时,历史才回到了自己的本位。对每个普通人而言,最需要了解的不是遥不可及的宏大历史,而是汇入自己生命的涓涓细流;最需要铭记的也不是往圣先贤,而是那一个个赋予其生命、塑造其人格的普通人。他们往往寂寂无名,无人喝彩,他们常常是大历史的失踪者,无差别的统计数字。除了我们,没有人会留意他们的存在,更不会有人愿意停下脚步倾听他们的故事。寻找大历史的失踪者,把他们请到历史舞台中央,让同时代的大人物、大事

目前,我们中学生的爷爷、奶奶、外公、外婆一般在六七十岁的年纪。他们 大多与共和国同龄,见证了共和国半个多世纪的历史变迁。他们在一生中可能经

账号登录

账号登录