2011年9月16日,我有幸被学校委派参加江苏省教育厅组织的中学教师赴英进修团,随江苏省化学、生物教师代表团一行87人到英国进行为期3周的学习考察。第一次走出国门,并且是到著名生物学家,进化论的主要奠基人达尔文的家乡进行培训,心中充满了期待。

在培训期间,我们接受了英国教育专家有关英国生物教育的理论培训;参观了伦敦、大英博物馆、牛津大学和莎士比亚故居、曼彻斯特大学等,深入英国的中小学校,还和英国一线教师进行了探讨交流,通过这些参观、观摩和交流活动,初步了解了英国的风土人情、中小学教育体制、学校教育情况、教师的教学形态,此行收获颇多。

英国是世界上第一个工业化国家,在飞机抵达伦敦时,透过舷窗,即可看到大地一片灯火通明,连绵不绝,与心中所认为的发达国家联系起来了。但是在参观、浏览的期间,仅看到一处工厂,近一半的时间,可以欣赏到蓝天、白云、草场,又与脑海中的“雾都”矛盾起来。(英国已完成去工业化?)。在这样优美、清静的环境中生活,令多少人无限向往!由此想到国内一些城市在关停、搬迁一些化工企业,或许这是一种趋势,人的健康生存是首要的。

不论是在伦敦还是在曼城,城市里的建筑普遍缺少高楼大厦,所以很容易感受到她的古老和曾经的辉煌。据说英国房屋平均寿命超过130年,酒店的星级标准也与其历史相关。在英国,拆迁年代久远的房屋时,有关部门是慎之又慎,能不拆的尽量不拆。在英国著名古城爱丁堡,古代建筑遍地都是,而且这些建筑的外墙看上去都是灰黑一片,显得有些破旧不堪,但是,当地政府这么多年来并未拆迁过一处古旧建筑,因为在他们看来,这些建筑正是代表着他们的历史和文化。如果没有了这些印证着历史痕迹的房屋,取而代之的现代化摩天大厦,这个民族就是没有根的。在英国各地,有不少17、18世纪的“文物级”的老房子,居住在这里的家庭世代都不愿意离开。尊重历史、保护历史,从历史中反省、学习是值得我们借鉴的。

英国人口不足7000万,却涌现出了培根、牛顿、达尔文和莎士比亚等许多世界伟人,单是诺贝尔奖获得者就有90多人,在世界排名前100名大学中,英国的大学也是独占鳌头。许多科学技术和科学发现均出自英国,如青霉素的发现、多莉羊的培育、世界上第一台计算机、蒸汽机的发明等。经过考察,我们认为这与英国的教育是分不开的。

英国教育一般分为五个阶段。第一阶段是3岁到5岁的幼儿园教育;第二阶段是5-11岁的小学教育;第三阶段是11岁-16岁的中学教育。5岁-16岁为法律规定的强制教育阶段。适龄儿童必须入学,由国家负责必须的学费、书籍和必要的供应。16岁-18岁是中学高级班(或大学预备班),为中学至大学的过渡期。此次培训,我们一共参观了两所中学,一为公立学校,一为私立学校。私立学校师资条件与教学设备都较好,但收费高。

一、英国的课程设置

英国是一个教育大国,有悠久和健全的教育体制。他们强调学生的表达能力、独立学习能力和课堂应用等基本技能。他们以“每个孩子都同等重要”为教育理念,强调个性化的教育。

英国高中课程门类很多,除国内常见的课程外,还有一些“另类”课程,如现代语言、科学、戏剧、设计技术(如烹饪、木工、摄影等)、宗教教育等,安排非常灵活,学生可以选择自己最感兴趣并且最有把握获得好成绩的课程,这不仅大大提升了学生学习的积极性,由此充分发挥学生自身的优势,在学习过程中认识自身情况,而且对于学生今后报考大学时选择专业也做好了早期的铺垫,更是为今后的择业奠定基础。

在英国中学,每个学期结束后,学校的老师都会发一份学期报告给学生的家长,以告知孩子这个学期在学校的表现。报告中并没有过多的考试成绩,取而代之的是交流表达能力、独立学习能力、时间管理能力和课堂适应能力表现等。

即使是考试,一方面试卷题量非常大,但学生可以从中选择试题进行解答;另一方面,考试也是分级评定,并不是绝对的分数,学生如果考不及格,教师也是婉转地写“过关的人群中没有发现你”。

英国学生中学毕业时,需参加“普通中等教育证书”考试(GCSE),这种考试每一门课都有A~G7个等级,很少有人不及格。如果中学毕业还想升入大学,还需参加A级考试(A-Level),所有这些课程,在中学都是开设的。而且,英国的教育制度允许学生从12年级开始参加A-level考试,每年两次,学生可以选择成绩较好的一次作为保留记录,到13年级结束时一共有四次考试机会,因此,学生不会因一次考试失利而与志愿学校失之交臂。即使考不到某所学校的要求,学生可以换其它学校报考,或请老师写评估推荐,并且常被高校认可。另外,有些高校,如剑桥、牛津的招生以面试为主。

由此,我联想到我们进行的课程改革,一方面我们要增加课程的种类,以满足学生各方面能力发展的需要,更重要可以培养学生的学习兴趣、学习能力和学习品质;另一方面,要深入研究评价方式,重点在3个方面:过程性评价、激励性评价、区段性评价。进而科学、客观、全面对学生的学习发展状态作出评估。

二、英国的课堂教学

在英培训期间,虽然我们只参观了两年中学,但在每一所学校,我们都被安排进入多间教室,短时听课,并且培训中心安排了多位中学教师为我们展示了英国的课堂教学,从中多少可以了解到英国的课堂教学形态。

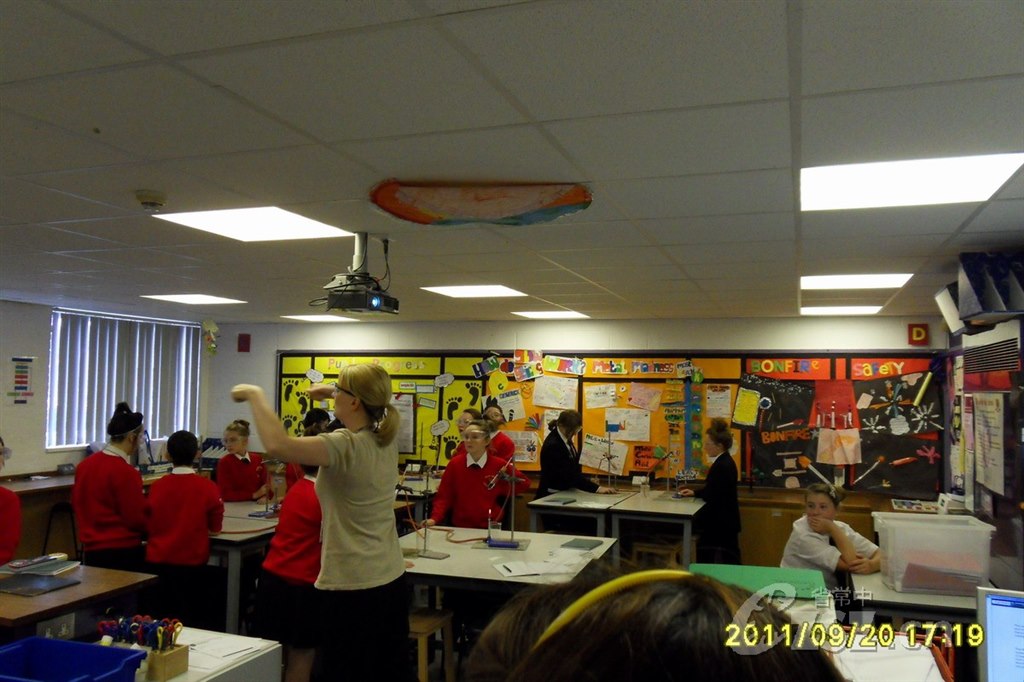

在英国的中小学学校教育中,学校、教师始终把学生的健康成长、个性发展放在首位。学校教学理念十分开放,非常注重学生的合作研究和探究能力培养,一切是以学生为中心;每个班级大概十多名学生,一位教师,2位助教,不同教室或不同老师会按照不同的教学,将座位进行重新组合排列,或利于学生研究实验,或利于学生讨论,或利于学生查阅资料。(太让我们羡慕了!)学生实行走班上课,教师课前点名,课堂上学生或站或坐,随时可以发问,不必举手或站起来,随时可以讨论问题,就像自己正常的日常生活,没有思想、行为上的束缚感。

学校的一切设施、设备,特别是室内室外的环境无不是从学生发展的角度考虑布置的,各间教室、走廊布置得五彩缤纷,充满童趣,令人目不暇接。教室的四周和走廊边上都堆满了教学用具和学习用品,墙上贴的是学科方面的知识图片,有教师画的,也有彩印的,还有的就是学生的作品、作业,而且多为学生自己的作品、学生自己的布置。它通过环境暗示、熏陶、启迪学生的思想和行动,促进学生个性的发展。这里没有我们国内那样的整齐,清楚,甚至显得有点“杂乱”。可是这里每个角落都有学习的信息,每一面墙都是学习的资源,甚至包括天花板。

思维的活跃和合作交流的意识,影响学生价值观念的形成,将为今后学生取得更大的成就奠定基础,而不是单纯追求教育教学的条理统一。这一点与国内区别挺大的。

教师是课程的实施者、研究者、开发者,教师是学生学习的组织者、引导者、促进者。这些理念在英国中学教师中显现的非常明显,也是我们此次培训中感受最为深刻的。

以生物学科为例,每所学校只有一个类似于国内课程标准的但更粗略的“教学大纲”,但无指定教材,教学内容由各校自选,教学的难度与深度也是由教师或教研组自己把握。在培训中,我们见到一所学校所用的生物教材,非常接近于国内大学中《普通生物学》,600多页,但印刷质量非常高。学生也没有自己的课本,所需教材只能借阅,作业也是当堂完成,每节课1小时,要提高课堂的教学效率,教师需要深入研究、分析教学内容,教学方式,开发教学的资源,这样,课堂才具有吸引力、生命力。几节演示的课堂让我们充分感觉到,英国教师的课堂是充满智慧与品质的。

在与英国教师交流的过程中,他们多次提到要让学习成为一件快乐的事。所以我们看到他们总是那么和蔼可亲,幽默的语言、夸张的表情,教学中总是隐藏那么多的惊奇等待学生去发现,模拟实验、验证实验、探究实验一个接着一个,实验材料五花八门,实验类型多种多样,但很多又是来源于生活,再漫长的课堂,也不会让人觉得枯燥。相比他们,我们对实验的开发与研究还需要多加努力。

另外,在培训过程中,我们也特别注意到,不论是哪位英国男教师上课,他们总是非常注重自己的服饰、仪表,领带是必需的。

三、英国的课程资源

教学离不开课程,课程需要有资源支撑。在英国很多地方都可反映出他们对教育的设计与投入,资源丰富。例如,我们参观的两所学校,都有自己独立的课程网站,每间教室里都有网络接口与电脑,每间教室也都有电子白板,教室实际就是实验室,科学课的实验准备室有专人管理,准备室内堆满了实验材料。校园里还有养殖场、种植园等,全部由学生社团负责打理照顾。

校外的课程资源同样丰富多彩。英国几乎所有的博物馆都是对外免费开放的,像大英博物馆、工业博物馆,甚至一些大学的博物馆、图书馆也都是免费对外开放。教师可能充分利用这些资源,引导学生进行学习、研究。在访问期间,我们曾见一群小学生穿着盔甲,在一处废墟前学习历史,讲解员(也许是老师)也同样是历史人物装扮。

3周的培训很快结束,看到了很多新鲜事物,感受到了英国的先进,也认识到我们国家各方面和西方发达资本主义国家的差距,当然也发现英国存在的一些不良或有待改进之处。作为教师,要取其精华,去其糟粕,要在今后的教育教学中,奋发进取,培养出更多的有创造力的一代代新人。

账号登录

账号登录