铁塔之行

今天上午九点,我们驱车前往行程的第一站——开宝寺塔。

开宝寺塔是我国现存比较早的大型琉璃砖塔,建造于北宋皇佑元年,至今已有九百多年的历史。尽管多次经历暴风、骤雨、地震、水患等自然灾害,塔基和第一层的部分已深埋于黄土之下,但它依然屹立不倒,千百年来在开封这片土地上演绎这“万丈高楼平地起”的传奇。

远远望去,整个塔身都呈铁色,难怪称它为“铁塔”。渐渐走近,每一块砖在我们眼中放大,显得更加细腻鲜活,千年的风尘掩盖不了它们精致的本色,只是更镌刻上了几分历史的沧桑。

随后,我们便欣欣然开始了这场铁塔之旅。由于第一层已埋于地下,我们只得躬身从窗口进入,倒也别有一番滋味。一入塔,突如其来的黑暗就震慑了我们的双眼,面前高而陡的石阶更令不少同学望而生畏。我们只得扶着塔壁缓缓前行。手心冰凉的琉璃砖抚慰着我们的燥热,如这塔一般以宗教的力量让我们渐趋平静,也更加坚定。塔里不断回响着同学们互相提醒与鼓励的声音:“前面的石阶比较小,要当心啊!”“前面要小心头哦!”“已经到七楼了,大家加油!”汗水一点点浸透衣衫,脚步开始变得沉重,但我们要攀登到顶的决心却丝毫不减,团队意识也得到了充分体现。塔顶只有一扇小窗,但透过窗户远处满眼的绿意仍让我们觉得不虚此行。所谓“上山容易下山难”,下塔的路更加陡峭。还在上行的同学主动侧身给我们让行,并且时不时在路过他们身边时发出“小心石阶!”的善意提醒。在不断的擦身而过中,彼此间的隔阂在一点点消失。

走出铁塔,再次仰望这立于天地间的巨人,除了宗教,我们似乎又读出了几分不同的意味。

(薄心茹稿)

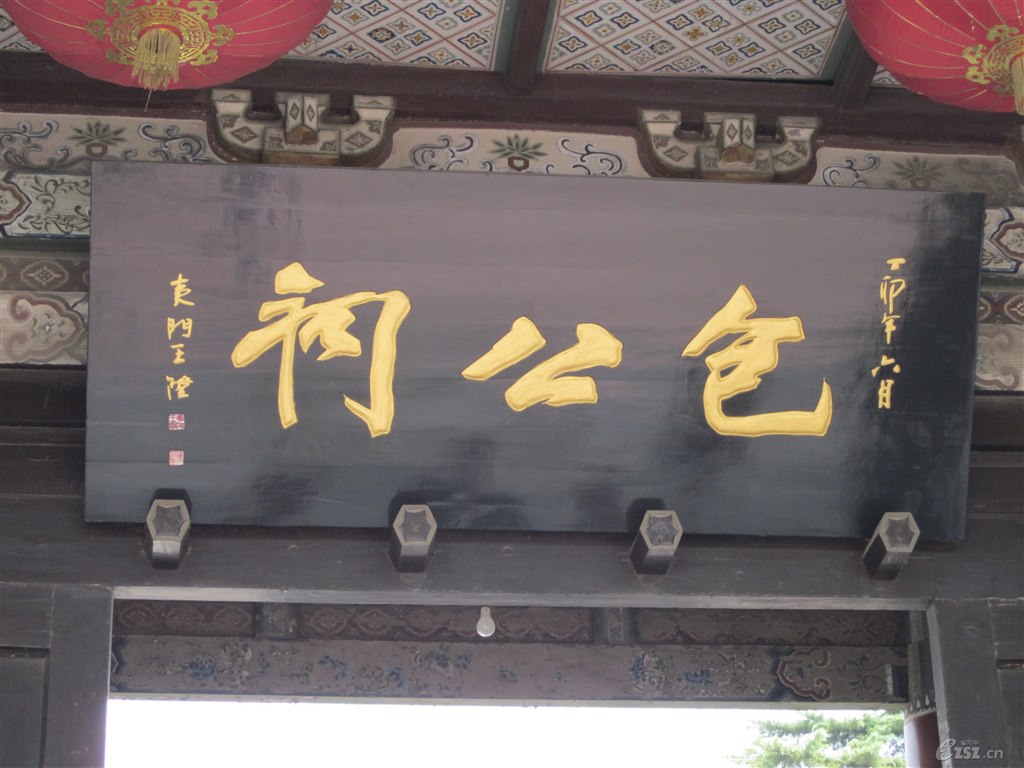

揭开包拯真面相

下午,同学们前往包公祠,希望能看到传说中包拯的真人面相。走进公祠正殿,是一尊包拯铜像,铜像正面是一块介绍包拯生平的石碑。石碑中一幅惹人注目的画像便是后人偶得的包拯遗像,自出钱财刻的石碑。遗像中的包拯充满了白面书生的气质,与人们印象中的黑黝威严的形象截然不同。同学们感受到了在书本之外的人文气息和别样的风土人情。

(陆蓉稿)

宋都御街

2010年8月2日,继昨日清明上河园之游后,今日人文之旅全体组员又相继游览了铁塔、山陕甘会馆与大相国寺,同时车游了宋都御街。

下午的宋都御街之行虽然短暂,但内容却不显单薄。街口尚在整饬修葺中的繁楼、门铺煌煌的高丽医堂、百年老店稻香居,甚至是中国银行的门也因要迎合街道风格而变得古色古香。御街之所以被称之为御街是因为宋徽宗曾亲临此街,街道的人也因此而立着瞧上去精致的牌坊,牌坊之下是两只实质宋朝象兵,在滚滚车流中肃穆沉默、巍然不动,同开封这座城市积沉下的厚重历史。

车游宋都御街之后,全体组员乘车前往大相国寺进行游览,今晚我们将在郑州下榻。

(吴卡嘉稿)

我们的“大宝”

——记我们的摄影师——唐正

在我们人文之旅的团队中,有这样一个美丽的女生。她扎一把马尾辫,背一只黑色小包,并不特别结实的脖子上,却挂着一只硕大的相机。专业的摄影相机个大且沉,这个女生就这样带着它走南闯北,以一路的“咔嚓、咔嚓”之声伴随着这支团队。

她叫唐正,是团队里的摄影爱好者,也是大家信任的专职摄影师。熟悉她的人都会亲切地喊她一声“大宝”。

“大宝看这个!”这是又有同学在提醒她抓拍景物了。“大宝给我们几个来一张!”这是几个同学在招呼她帮忙拍张小团体照。“大宝跟上些吧!”瞧,她拍照太过投入,前面几位同学生怕她跟丢了。大宝一路走一路拍,她的相机里刻下了一张又一张笑颜,又留下了一幅又一幅历史的印记。

旅行是快乐的,对于她而言,则更添了一分辛苦。烈日之下,她顾不得自己的容貌,匆匆戴上遮阳帽,便又一次举起相机。所有人都在定心游览之时,她却抓紧一切时机,悄悄拍下了一张张同学老师的经典造型。夜晚,他人闲适地呆在房间,她却开始了辛苦的照片编辑工作。她辛勤地奉献着,自己的相机里却很少有自己的头像,她的努力,只为着让众人享受更多旅途的愉悦。

也许一个默默的摄影者在这个团队里并不那么起眼,但一个坚持着奉献的人,却是一个任何地方都不可或缺的角色。这个团队会为有她而骄傲,为她的奉献而自豪。

(郑旦稿)

账号登录

账号登录