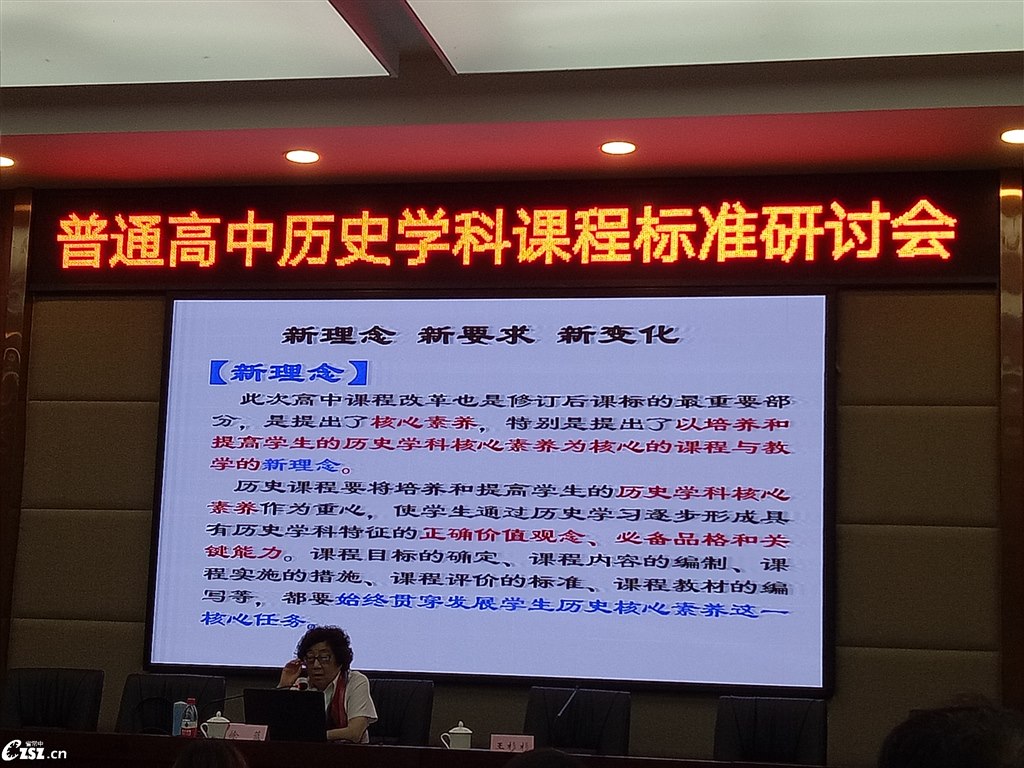

——普通高中历史学科课程标准研讨会有感

初夏的山城依然清凉,淳朴宁静的南川小城却充满新课程研讨的火热。本次研讨会由教育部基础教育课程教材发展中心课程教材研究所主办,重庆市南川区教育委员会承办。参加会议的有教育部基础教育课程改革专家委员会的各位专家以及江苏、浙江、广东、成都、重庆等来自全国各地的教研员和骨干教师。

与会专家多角度解读了课程改革的新理念,包括历史学科核心素养的内涵,发展渊源,核心素养和三维目标的关系,以及2017年新课标的调整等丰富的内容。

杭州师范大学课程与教学研究所教授、博士生导师、教育部基础教育课程改革专家工作组执行委员张华提出:百年以来,我国最重要的课程改革有两次,一为1922年新学制与新课程改革;一为2001年新课程改革。1922年1月1日,国民政府颁布《学校系统改革令》,随后颁布《新学制课程标准纲要》,这标志着1922年新学制与新课程改革正式启动。1922年新学制与新课程改革系我国历史上第一次教育启蒙和教育民主化运动,它既是民国时期新教育改革运动的有机构成,又是20世纪初世界教育民主化运动的重要组成部分。它是广义的“五四运动”的有机构成,又是“五四”启蒙精神在教育中的直接体现。本次新课标的修订同1922年课改有若干渊源,也是2001年改革的深化,2001年新课程改革可大致划分为两个阶段:2001-2014为第一阶段,旨在构建我国素质教育课程体系;2015年以后为第二阶段,旨在构建我国信息时代课程体系。张教授从根本育人的角度深入探讨了新课标所蕴含的目标价值和人文关怀。

北京师范大学历史学院教授、博士生导师,兼任教育部基础教育专家工作委员会委员、普通高中历史课程标准修订组组长、教育部考试中心高考考试内容改革专家委员会委员朱汉国从历史学科角度出发,深入剖析了历史学科的核心素养。他认为所谓学科核心素养,是指学生在接受某一学科教育过程中,以学科知识技能为基础,整合了情感、态度或价值观在内的,逐步形成的适应个人终生发展和社会发展需要的正确的价值观念、必备品格和关键能力。这里有三个关键词非常重要:正确的价值观念、必备品格和关键能力。这是发展学生核心素养内涵的三个重要要素,是学科核心素养的三个维度目标。这三个维度目标之间是一个不可分割的整体。三个维度目标是高中学生学习历史课程后所形成的、具有历史学科特征的关键成就;核心素养的五个方面是对历史学科核心素养的凝练,是培养学生历史学科核心素养的方法、途径、目标的具体化和细化。

会议特邀首都师范大学博士生导师、高中历史新课标修订组组长、义务教育历史课程标准修订组召集人徐蓝教授从微观的角度分解了新的历史学科课程标准。徐蓝教授围绕“历史学科核心素养的凝练;历史学科核心素养的说明;学业质量标准简介;课程内容设计;教学示例和典型试题”五个方面进行深入浅出、图文并茂的全面解读。表达了“历史课程要将培养和提高学生的历史学科核心素养作为重心,使学生通过历史学习逐步形成具有历史学科特征的关键能力、必备品格和价值观念”的美好意图。同时对历史学科五大核心素养进行了一一说明,指出高中历史课程总目标是坚持落实立德树人的根本任务,以促进学生的全面发展、个性发展和持续发展。徐教授指出:课程目标的确定、课程内容的编制、课程教材的编写、课程实施的措施、课程评价和考试的标准等等,都要始终贯穿学生发展历史核心素养这一核心任务。

徐蓝教授还指出新修订的高中历史课程标准的一些重要变化,如出现了历史学科核心素养、出现了学业质量标准、出现了新的课程结构和课程内容的呈现方式、增加了教学提示、教学活动示例、考试命题的例题等。

几天的学习虽然短暂,但收获颇丰。在学习反思之余,参会老师还自发的形成讨论小组,交流学习心得和感悟,探索新课程实践的路径和预设即将面临的困难。我深知将面对新一轮的挑战,一人之力有限,有了各位专家的引领,全体同仁的合作与创新,新课改的道路将走得更加稳健。

账号登录

账号登录