——2016年江苏省中小学“师陶杯”教科研论文评比暨综合学术活动附记

12月7日至9日,由江苏省教育科学研究院主办的2016年江苏省中小学“师陶杯”教科研论文评比暨综合学术活动在江苏省海门中学举行。常州市代表团由常州市实验小学、常州市龙虎塘中学等不同学段的学校代表组成,我校孔小波老师作为常州市一等奖获奖代表参加此次综合学术活动。

据省教科院介绍,2016年“师陶杯”教科研论文评比与往年相比出现重大变化:参评论文不再收取任何费用,经费来源发生变化,保证评审的纯粹性;严格控制各市上报论文篇数,推荐篇数为各市中小学专任教师总数的0.3%。经过校、区(县)、市、省教科研部门四层评审,终审还采用匿名形式,保证论文的优质性;使用学术不端检测系统检测,对于重合率在25%以上的论文一票否决,保证学术的严肃性。通过以上举措,大幅提升论文评比的含金量,确保本年度学术研讨活动圆满成功。

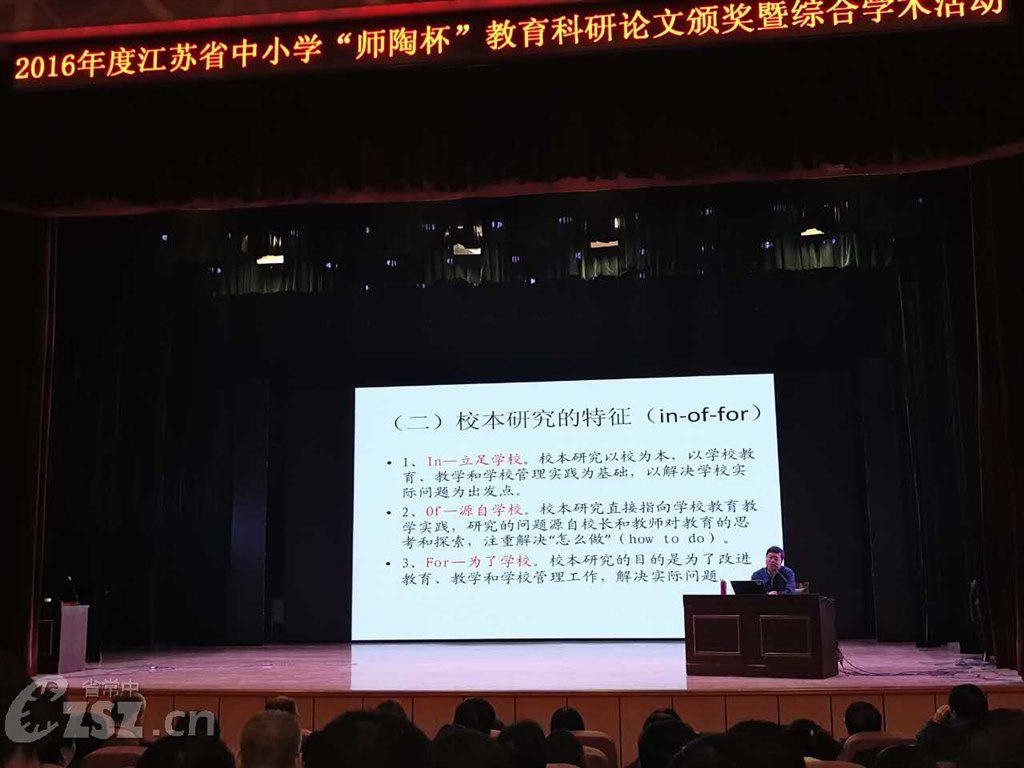

8日上午8:30,开幕式准时开始。在主席台就座的领导有中国教科院基教所所长陈如平、江苏省教科院副院长王国强、南通市教育局副局长金海清、海门市教育局局长许新海等。会议由江苏省教科院基础教育研究所副所长倪娟主持。倪娟老师简单介绍本次论坛筹备情况后,宣读2016年江苏省中小学“师陶杯”教科研论文评比获奖名单。特等奖及一等奖获奖代表登台领奖。仪式结束后,中国教科院基教所所长陈如平教授作“教师专业成长之路”的主题学术报告。报告主要分为三个部分:校本研究的内涵、特征及路径;校长及教师的角色与行动;专家的作用与利用。陈如平教授展示了校本研究的“五引”模式,对学校中的“人”的形象进行解读,认为校长和教师应该具备问题意识、课题意识、研究意识和成果意识,并通过“课堂研究问题包”案例,提醒我们如何进行高效的课堂教学研究。

8日下午,浙江师范大学教师教育学院夏洪文博士作“新高考改革与浙江省实践经验分享”的专题学术报告。夏博士通过对新高考政策的解读和详细的数据分析,展示浙江省在新高考过程中的实践经验,为江苏省高考变革提供了样本。

报告结束后,同课异构课堂教学展示活动分场进行。高中语文科目由海门中学张辉老师和丰县中学柏云老师执教,执教课题为《苦恼》。课后,南通市教科院院长、江苏省特级教师、教授中学高级教师陈杰主持评课交流。陈教授从文本价值的教学选择、人类本性的终极关怀、辩证思维的适时训练以及改课优势的悄然彰显四个方面充分肯定了两位老师的课前设计以及课堂展示。他认为,两位老师将时代背景轻处理,将重点放在“人类倾诉”的角度,价值选择恰当。言语生命的质量是语文课的使命,这一点在两位老师的课堂上很好地体现出来。关于辩证思维,陈教授认为张辉老师的“倾诉成功与否”问题与柏云老师的“人如牛马、人不如马”归纳很好地训练了学生的这种思维,这对学生的思维发展与提升意义重大。最后,陈教授就课堂也提出了一些供讨论的疑惑。

活动期间,孔小波老师还与省语文教研员、《唐诗宋词选读》选修教材编写者段承校博士就古典诗词的上法进行深入的交流。段博士以自己三次教授《梦游天姥吟留别》为例,分享课堂推进过程中的经验。孔小波老师介绍我校在《唐诗宋词选读》选修课程中的一些做法,就背诵记忆、课时安排、文本鉴赏、教学路径等问题提出自己的看法,并真诚欢迎段博士到我校调研指导。

9日,“一线教师教育科研的行动与表达”学术论坛分会场开展。此次综合学术活动在与会代表热烈的交流中圆满结束。

账号登录

账号登录